为促进不同地区乡村振兴工作经验案例的交流、碰撞,促进乡村工作者扣回自身生命历程、探寻发展路径与改变之道,福建省林文镜慈善基金会支持开展了“乡村深度参访暨行动研究学习”工作坊活动。本次活动特邀夏林清教授带队与来自全国各地的四十多位乡村发展带头人、乡村公共服务资深实践者、高校学者,于2024年8月24日—8月27日深入闽东、齐聚寿宁,共同开启一场深度的乡村参访、研讨与学习之旅。

三天的学习营把大家带到了乡村一线的场景中,通过不同类型的乡村参访、乡村工作者案例分享、行动研究方法的学习,大家共同创造了相互学习、交流与启迪的学习场景,促进个人经验和集体智慧的共振。

在乡村振兴的宏伟蓝图中,每一位乡村工作者都是不可或缺的追梦人,也需要有这样的交流与学习,为投身乡村建设的工作者们提供前行的“养料”。

8月25-26日,学习营前往闽东甲坑村、童洋村、下党村、西浦村4个乡村振兴特色村,通过走进4个不同类型的乡村,探索与触摸乡村发展的不同历程。8月25日上午,学习营跟随讲解员胡盼参访了甲坑村。甲坑村位于闽浙交界,曾是闽东革命中心之一,村里有名字记载的革命烈士就有61人,而无名烈士则不计其数。在交流中,我们了解到甲坑面临空心化的问题。在政府的支持下、乡贤的大力投入之下,甲坑积极挖掘村庄红色文化,完成了建设岗垅革命纪念馆和纪念碑、红军洞及其他革命遗址修缮工作,然而甲坑的乡村发展工作仍面临着人才、资源等多重制约,其发展任重而道远。

童洋村位于寿宁县清源镇童洋村,距寿宁城关仅4公里,在700多年的建村历史中,走出了20多位举人,村中完整保存着28栋传统土木结构的民居,建于明代的刘氏宗祠等宝贵物质文化遗产

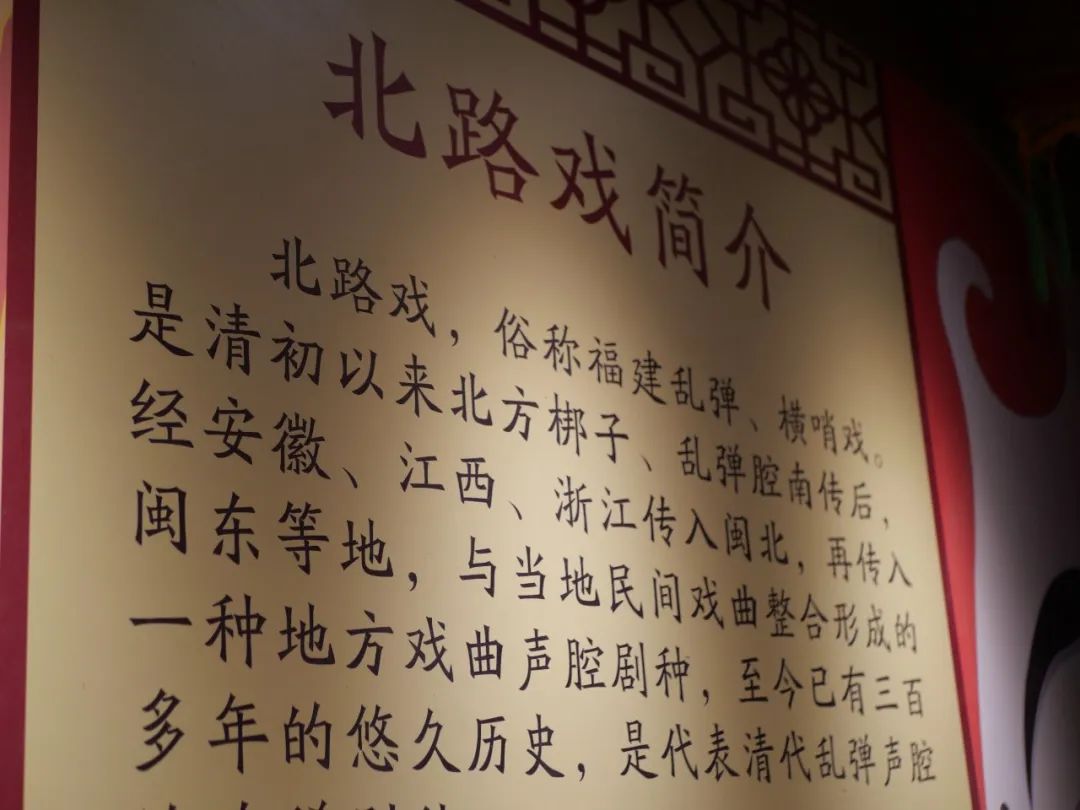

2020年8月,在乡贤、民间收藏家刘高栋牵头下,“童洋民俗文化创意园”项目正式落地。村里活化古厝建有茶博物馆、洞宫书画艺术馆、北路戏曲艺馆、竹编馆、刺绣馆、古典家具馆等11座展馆,集中展示了明清以来闽东灿烂的民俗文化。古厝焕发生机的背后是一群热爱传统文化的有识之士,用艺术介入乡村发展,挑起文化传承与复兴的重担的同时探索乡村发展新路径。

8月25日下午,学习营来到声名远扬的下党村。曾经的下党村是一个不通公路、无自来水、无电灯照明、无财政收入、无办公场所的“五无”村。30多年来,下党村从一个贫穷落后的小山村发展成欣欣向荣的社会主义新农村,实现了美丽蜕变。如今的下党,店铺林立,吸引了大量返乡的人才在此创业,走出了有自己特色的乡村发展之路。学习营的参访之旅从著名的鸾峰桥启程,探访了民宿、画苑,以及畲药馆等地。随后在座谈交流会上,大家详细了解了下党村的发展历程,并深入探讨传统产业如红曲黄酒、畲药如何重新焕发生机、新老村民融入等议题。8月26日上午,学习营探访了状元古村——西浦村。在西浦姐妹讲解团的热情导览和讲解下,我们依次参观了西浦独有的状元树、状元古巷、鲤鱼溪等;在西浦乡村美术馆里,学习者们看到返乡青年缪正从文化和艺术角度介入乡村的实践,这里不仅是一个艺术空间,更承载了闽东古建筑活化的历史使命。状元文化馆把大家带回了重视教育、重视人才和发展的西浦历史长河中;饱含工匠精神的廊桥博物馆那精湛的工艺更是彰显了其深厚的文化内涵。西浦村凭借着其充满魅力的自然风光和独特的古村文化吸引着一波又一波游人流连忘返,其发展和模式也值得投身乡村工作的实践者们学习和深思。行动研究:“做有自主意识、有觉察能力的乡村行动者”行动研究产生于20 世纪40年代,着眼于为实践本身的改善而展开研究。夏林清教授转承西方理论,并在30多年的实践中得以丰富、发展进而活化了行动研究,形成了反映实践取向的行动研究理论。夏林清教授强调“一个行动者的行动研究应该根植于自己的历史和情景脉络中,承接历史和前人的资粮,从中寻找改变的方向和行动的动力。”

本次学习营,借助林文镜慈善基金会项目官李春芳有关《此次活动因何而来——一位公益从业者的自主行动之路》的报告,呈现了本次学习营的发展脉络,并由夏林清教授结合报告进行了学习设计说明,并借着报告的内容,提醒现场参与者对“信念、真实处境、资源”等要素进行思考与回看。也包括去思考社会服务工作者与服务对象的关系“你如何理解他的处境、生活状态,你有没有想过如何贴近他?你有没有看见和他的差异?那你如何和他工作?”......以及作为项目工作者如何因应着内外部条件和环境的变化,移动着自己的位置和角色。

夏林清教授和龚尤倩老师为大家讲解了反映实践路径的行动研究基础概念。包括“什么是特定处境中的行动者?什么是行动研究?什么是多层次社会系统母子盒?什么是视框?什么是默会知识......”透过这些基础概念的学习与厘清,帮助大家成为更有自主意识、更有觉察的行动者,也帮助大家更具社会的、历史的眼光,更科学、更有担当、更具有反映能力的进行自己的实践。

为加深学习营参与者对行动研究基础概念和方法的理解,活动现场还特别开展了“实践者与实践者的反映对话”环节,带着大家分组开展“两人四水流对话练习”。练习采用三人对话圈模式,在催化者的协助下,叙说者、反映者、观察者三个角色分别进行练习。

“两人四水流对话练习”是让人返回人与人互动的现象流的一个活动,能够帮助参与者增加对互动现场的感知意识的一个训练活动。这个过程包括带大家贴切地去听懂对方的语言,然后用自己的语言反馈给他,还包括敏觉当下自己内在所发生的历程。

为了更好的促进参与者对乡村的了解和理解。8月26日下午,活动特邀了李上后、缪正、辜燕萍三位来自福建宁德霞浦、寿宁、泉州永春的“大地之子/乡村发展带头人”分别作了《对农民说话、说农民的话、让农民自己说话》、《阿正们》、《燕子衔泥 筑梦乡村》为主题的分享。三位大地之子向大家讲述自己返乡创业的经历与历程,展现了他们在乡村的多元化位置、角色身份、秉持的价值信念与采取的行动;强调了农民为主体的重要性、介绍了在乡村里的生计与产业、乡村公共与公益层面的行动、事业与家庭生活之间的平衡等。

8月27日上午,在大地之子吴军和的主持下,邀请了来自三明市大田县石牌镇的乡村振兴办主任巫振桂老师、来自屏南县农村改革实验办的胡小青老师以及来自闽南师范大学的何燕堂老师,围绕“乡建政策如何运用于乡村建设”、“乡建政策如何进行特色框架辨识”等主题,结合实践案例进行了政策解读与剖析。

巫振桂老师以东坂村的建设与发展历程为例,详细介绍了村庄基础情况摸底、村民动员与组织、政策资源申报与落实等的村庄建设详细经验。

胡小青老师则从政策的制定、将政策体系理解为“有机生命体”并结合屏南龙潭村案例,带大家从更高、更系统的维度对政策有新的认知与理解。胡小青老师还特别用“项目跟着政策走,支持跟着项目走;谋划跟着支持走,行动跟着谋划走”这四句通俗易懂的话表达出“政策赋能乡村建设行动”背后的逻辑。而何燕堂老师和郑村棋老师则运用行动研究的方法引导大家探讨了不同视框下对政策的看法与理解,说明移动视框能力的重要性。乡村工作漫谈:于乡村田野中放置乡村工作者的身心与行动探索

当夜幕降临,大家在梅园的微风中围坐一堂,开启了乡村工作者对谈。围绕“乡村内外部力量的对话”这一主题,大家畅所欲言:从革命历史与乡村的紧密联系,到乡村工作者的情怀,到乡村是否面临消亡的忧虑,再到回到乡村的定义与未来发展的愿景,观点纷呈。在彼此尊重和互相包容的氛围中,大家看到了不同立场不同视角带给我们的不同“视框”,不同的观点和对话让大家看到了乡村问题的复杂性,也极大的拓展了大家对乡村不同维度的理解。学习总结:电量已满格,期待回到各自的实践里继续前行

27号下午,学习营已经接近尾声,大家进行了三天参访和学习的总结与反馈。夏林清教授首先发言,强调了行动者与其处境的不可分割性,以及多层次社会系统的复杂叠置关系,指出理解这些系统的重要性。随后,各位老师也对学习过程进行了反馈;乡村工作者们亦纷纷发言,各自从不同角度分享了行程中的感悟与收获。大家在参访中彼此学习,在交流中相互照见,在反馈中共同成长,三天的学习是一个短暂的停留,就像给生命充了一次电,学习者们带着满满的能量回到各自的实践轨迹上继续前行。

联系我们

联系我们